-

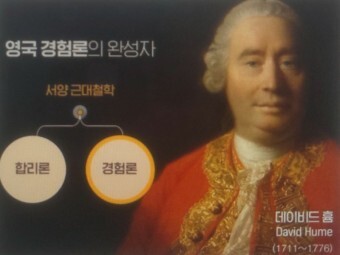

서양 철학사 16 : 데이비드 흄(1711~1776)서양철학사 2022. 1. 27. 11:56728x90반응형SMALL

데이비드 흄

영국 스코틀랜드 출신의 철학자이자 역사가이다. 로크와 버클리의 영국 경험론을 극단적으로 전개하면서 회의론을 주장했다. 철학사적으로 훌륭한 회의주의자 가운데 한 사람으로 평가받는다. 또한 계몽주의 관점에서 역사를 논한 역사가로도 유명하다.

정념 : 인간의 감정이란?

인간에게 감정이 있다는 것은 확실하다. 우리는 결코 이성만으로 사물을 판단하지 않기 때문이다. 그렇다면 인간은 얼마나 감정에 얽매이고, 감정적인 요소에 집착할까? 데이비드 흄의 '정념론'은 인간의 감정에 대해 궁금해하는 우리에게 답을 준다.

영국의 철학자인 흄은 자신의 저서 [인성론]에서 '이성은 정념의 노예'라고 표현했다. 이는 인간의 정념, 즉 감정을 이성보다 더 중시한 것이다. 그럼 정념이란 무엇인가? 정념의 사전적 정의는 '감정에 따라 일어나는, 억누르는 어려운 생각'이다. 철학에서는 흔히 '정념(passion)'을 '감정(emotion)'과 다양한 욕구를 포괄하는 개념으로 사용한다.

흄에 따르면 감각에 바탕을 둔 인상에서 정념이 직접적으로 생겨나는 경우도 있고, 관념을 매개로 해서 정념이 생겨날 때도 있다고 한다. 정념의 종류를 구분하면, '쾌와 불쾌'에서 생겨나는 '직접 관념'과 쾌와 불쾌에 다른 성질이 곁들여져서 나타나는 '간접 정념'이 있다.

흄이 주안점을 둔 정념은 자부심과 자괴감, 사랑과 증오라는 간접 정념이다. 이들 간접 정념은 모두 쾌와 불쾌를 원인으로 삼는다. 그러나 자부심과 자괴감의 경우 자아를 대상으로 하고, 사랑과 증오의 경우 타아를 대상으로 삼는다는 점이 다르다. 흄은 이와 같은 정념이 이성보다 앞선다고 주장한다. 즉 이성이 정념의 지배를 받고 있다는 것이다.

흄의 정념론은 도덕과 관련하여 논의할 때 더욱 선명하게 파악할 수 있다. 흄의 선악의 구별에 대해 이성적인 판단을 중시하는 이성론이 아니라, 오히려 쾌와 불쾌의 감정을 중시하는 도덕 감정설을 지지했다. 흔히 우리가 생각하는 도덕이란 이성에 기초해 냉철한 판단을 내리믐 행위다. 하지만 흄은 딱 잘라서 그렇지 않다고 말한다.

흄이 생각하는 덕이란 직접적인 이해관계를 떠나서 일반적으로 바라볼 떄 쾌락을 주는 정신적인 성질이고, 악덕이란 고통을 낳는 성질을 의미한다. 또한 그는 인간의 덕에는 직접적으로 쾌락을 선사하는 '자연적인 덕'도 존재하지만, 정의처럼 사회적인 덕으로 간주할 수 있는 '인위적인 덕'도 존재한다고 말한다.

흄이 강조한 정념론은 추상적인 원리나 법칙에서 도출되는 원리가 아니라, 인간의 의식을 실증적으로 분석하고 난 뒤에 확립한 학설이라는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.

근대 철학의 아버지로 불리는 컨트는 흄의 [인성론]을 읽고 "비로소 나를 독단의 잠에서 깨워 주었다."라고 말했다. 여기서 '독단의 잠'이란 이성을 가리킨다. 흄은 인간 이성의 능력과 한계를 적나라하게 보여 줌으로써, 근대 이후의 철학에 지대한 영향을 미쳤다. 정념의 힘은 우리가 생각하는 것 이상으로 크고 무시무시한 존재라고 말할 수 있으리라.

자각의 다발 : 자아란 무엇인가?

여러분에게 자아가 무엇인지 묻는다면 어떤 대답이 나올까? 아마도 다양한 대답이 쏟아지지 않을까 싶다. 그렇다면 철학자 가운데 이 질문에 설득력 있게 대답한 사람을 찾는다면 어떨까? 아마도 흄을 으뜸으로 꼽을 수 있겠다.

흄은 인간이 지각한 대상을 '인상'과 '관념'으로 크게 구분했다. 인상이 강렬하고 직접적인 지각이라면, 관념은 생각하거나 추리할 때 나타나는 인상의 얕은 영상과 같은 것이다. 또한 흄은 인상이 그때그때 순간적인 느낌에 부여된 지각이라면, 관념은 기억이나 상상을 통해 반복되는 지각이라고 표현했다. 여기서 매 순간 뚜렷한 인상은 의심이 끼어들 수 없을 만큼 근원적이다. 그러므로 인상에 따라서 관념의 내용이 형성된다고 말할 수 있다.

관념은 끼리끼리 서로 결합하기도 한다. 사살상 관념의 결합이란 인간이 상상하는 행위에 지나지 않는다. 그런데 사물을 상상할 때 가장 중요한 것은 인과, 즉 원인과 결과를 결부시키는 관계다. 문제는 인간은 인과관계를 따질 때, 유사한 사례를 반복해서 경험하면 한쪽 대상의 지각과 다른 쪽 대상의 지각을 서로 상상해 엮으려고 한다는 점이다. 그렇다면 원인과 결과의 필연성 자체가 신뢰할 만한 객관적인 요소가 아니라느 사실에 이르게 된다.

이제 흄은 실체의 관념에 대해서도 의심의 잣대로 분석하기 시작했다. 물질이라는 실체의 관념은 인상에서 나오는 것이다. 하지만 인간이 부여하는 것은 물질의 성질에 불과할 뿐, 물질 그 자체는 아니다. 물질이란 여러 성질의 집합 관념에 지나지 않는다. 그럼에도 불구하고 인간의 상상력이 물질의 실체가 존재하는 것처럼 착각하게 한다는 것이다.

흄의 이런 논리는 물질의 실체뿐 아니라 자아와 같은 정신적인 실체에도 적용할 수 있다. 그의 이론에 따르면 애초에 태어나면서부터 죽을 때까지 동일한 자아 따위는 존재하지 않는다. 나의 존재란 다양한 지각이 나타났다가 사라지는 것에 불과하다. 따라서 자아란 습관이 만들어 낸 상상력의 산물에 지나지 않는다. 그런 의미에서 흄은 자아를 '지각의 다발'이라고 표현했다. 데카르트가 '생각하는 나'는 의심할 수 없는 확실한 존재라고 말했던 것과는 사뭇 다른 관점이다.

이처럼 흄은 사람들이 의심할 필요 없는 객관적인 진실이라고 생각하는 것조차도 철저하게 의심하고 또 회의하는 사람이었다. 이로써 그는 영국을 대표하는 철학자이자, 철학 역사상 가장 뛰어난 회의주의 철학자라는 평가를 듣게 되었다.

728x90반응형LIST'서양철학사' 카테고리의 다른 글

서양 철학사 18 : 몽테스키외(1689~1755) (0) 2022.01.29 서양 철학사 17 : 루소(1712~1778) (0) 2022.01.28 서양 철학사 15 : 버클리(1685~1753) (0) 2022.01.26 서양 철학사 14 : 로크(1632~1704) (0) 2022.01.25 서양 철학사 13 : 베이컨(1561~1626) (0) 2022.01.24